La ladera es amarilla. Está seca. Puede observarse el corte transversal, artificial, que de arriba a abajo le da forma a eso que fue, antaño, un vertedero. Ahora está enterrado bajo mantas de césped. Doy un sorbo al refresco que acabo de comprar en la gasolinera; es una tardía tarde de agosto, voy conduciendo. Esa ladera consigue atrapar mi pensamiento durante varios segundos, sin por ello retirar la mirada de la carretera. Trago. Como un relámpago, una chispa, una estrella fugaz o el eco de algo que no ha sido dicho, una idea golpea contra mi pensamiento anonadado: estoy viendo esa ladera, esa ladera existe allá donde mi mirada la sitúa. Como un reflejo automático, similar al puntapié típico de la camilla del doctor, una proposición es excretada por mi entramado cíclico de pensamientos. La fenomenología no puede estar en lo cierto. Ni siquiera la fenomenología aplicada al ámbito científico. Es más, todo intento de apaciguar conceptos filosóficos con los más recientes descubrimientos científicos no es más que un error de juicio, otro más, una vez más: no puede existir una brecha entre lo interpretable y lo interpretado, no puede existir un vacío entre lo que puede ser dicho y se dice. Esa línea divisoria no es más que una ilusión: esa ladera no es mi ladera, no es la ladera del conductor que va delante de mí. Esa ladera no es tan infinita como las infinitas representaciones que se puedan tener de ella, ni es más o menos extensa en función de nuestros sentidos o nuestro conocimiento. Ni siquiera es más ladera por el mero hecho de que nuestro lenguaje, el mío o el del conductor de enfrente, sea más o menos rico en conceptos y referentes: ella está ahí, al completo, y no hay absolutamente ninguna brecha entre ésta y cualquiera de nosotros.

Si existen objetos, si éstos se recubren con un concepto, ya sean tomados como fragmentos de un continuo o como partes aisladas en un discurrir discreto; ¿acaso existe más en ese objeto de lo que nuestros sentidos o nuestro lenguaje consiguen abarcar? ¿hay algo, o un conjunto de ‘algos’, que posea tal contundencia y solidez como para afirmar, apodícticamente, que existe algo en cualquier objeto que jamás llegaremos, como humanos, a descubrir, ya sea mediante la observación, el estudio o la generación de un lenguaje destinado a enfundar, como lo hace una superficie respecto al volumen que encierra, todo lo que ese objeto es? Ante tal pregunta, sólo se me pudo ocurrir una hipótesis, mientras esperaba, un poco impacientado, que el aire acondicionado comenzara a expulsar el ansiado frescor que esa tarde de agosto requería. La hipótesis es la siguiente: si ciertamente existe algo más escondido en los objetos, ajeno a nuestra percepción y capacidad de generar conceptos, y por ende, a nuestro lenguaje, ¿tenemos, acaso, la certeza absoluta de que eso realmente está ahí? Esta pregunta me llevó directamente a una bifurcación: si realmente existe ese algo más que está ahí, esperando a ser descubierto o condenado al eterno refugio, es porque alguien, ya sea un investigador, un grupo de los mismos o algún ser humano ha conseguido demostrar que eso está ahí, pues si no lo hubiere demostrado, ¿cómo iba a saber que hay algo que se le esconde? Sin embargo, esto es contradictorio: ¿cómo puede afirmarse que hay algo que no está, si no se tiene constancia de que está? ¿por suposición? ¿por inducción? ¿por razonamientos, ya sean matemáticos, lógicos o metafísicos? Eso lleva a convertir la bifurcación en dos caminos que convergen en sí mismos, ya desde el principio, y ahora en el fin: si realmente hay algo ahí, es porque hay certeza absoluta de que así es; si hay certeza absoluta, no hay ninguna brecha entre el fenómeno/cosa o la palabra/cosa. Si lo que no está ahí es sólo un razonamiento o una suposición, por muy argumentada que esté, ya sea por inducción, probabilidad o recurrencia, esa falta de estar ahí forma parte del mismo pensamiento fenomenológico y lingÁ¼ístico que tratan de establecer una brecha; es decir: la afirmación empírica da fe de que tanto el fenómeno/palabra respecto al objeto (cosa en sí) son ambas la misma cosa, y si se infiere la posibilidad de que esto no sea así, el conjunto de inferencias u omisiones probables forma parte, por esa misma regla, de lo que el fenómeno/palabra respecto al objeto (cosa en sí) puede inferir. Es decir, todo aquello que está, está: no hay brecha ni desajuste; y todo aquello que no está, o no está por suposición, por lo que forma parte del mismo objeto en tanto que lo adherimos a él, o no está porque, con certeza, no está: nuevamente, no hay brecha ni desajuste.

Conforme iba dejando a mi espalda esa amarillenta ladera, una necesaria cuestión interrumpió mis reflexiones. ¿Qué había quedado, pues, de la pérdida de información? ¿no había, acaso, una omisión de información entre los conceptos -materializados en fenómenos o palabras- y aquello a lo que referían? ¿cómo podía ahora, llegado a la conclusión anterior, contradecirme a mí mismo y derribar, así de un soplo, todo aquello que había estado construyendo minutos atrás? Algo no cuadraba. Había llegado a la firme conclusión de que no puede existir una brecha real entre el concepto y a lo que refiere [de aquí en adelante, usaré ‘concepto’ para referir tanto al fenómeno como a la palabra, pues la simple percepción, desnuda y aislada, no es un elemento de nuestra inteligibilidad], pero por otro lado, en otra de mis reflexiones, hube llegado a la firme convicción de que existe una notable pérdida de información entre el concepto sobre algo y ese algo. En ese preciso instante, lo primero que pensé, siendo sincero con el lector, es aquello de ‘vaya mierda‘. Pero, conforme trataba de digerir dicha mierda, un relámpago final, acompañado de un estrepitoso y terrible trueno, avasalló ese lapso que durante unos instantes cambió la expresión de mi cara: historicidad. De repente, todo estaba claro, iluminado, abierto al océano de razonamientos. Supuesto: dos individuos, A y B, son sometidos a un experimento que se fundamenta en que ambos verán un fragmento de película y, ambos por separado, una vez concluido el fragmento, deberán escribir en un papel lo que han presenciado. A cada una de estas interpretaciones, por no hacer las cosas demasiado complicadas, las llamaremos ‘1’ y ‘2’; al comparar ambas, pueden darse dos tipos de posibilidades: que ‘1’ y ‘2’ sean más o menos iguales en cuanto al uso estricto del lenguaje, y que ‘1’ y ‘2’ guarden más o menos correlación con el fragmento de película: detalles que se escapan, detalles que se inventan. Ahora, tanto ‘1’ como ‘2’ son expuestos a un grupo de, por ejemplo, cinco individuos; C, D, E, F y G serán éstos. A ellos se les pedirá que traten de resumir lo acontecido en ‘1’ y ‘2’ para sintetizar su contenido; obtendríamos diez resúmenes: 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G. De nuevo, se nos presentan las dos posibilidades anteriores: semejanzas entre los resúmenes, correspondencia de éstos con los textos originales. Si ahora se tomasen todos estos resúmenes de interpretaciones, se les diesen a otro tercer grupo de voluntarios y se les pidiese que, en base a los diez textos, reconstruyesen una supuesta escena inicial: ¿qué pasaría? ¿conseguirían, entre todos, construir fielmente el fragmento de película que se les puso a A y a B? ¿habría detalles que faltarían, respecto a ese fragmento? ¿habría detalles que sobrarían? ¿sería esa nueva construcción, acaso, en algo parecida -o no- a la escena inicial?

Aquí es donde se da la pérdida de información. No hace falta mucho abuso del intelecto para convenir que, de algún modo, la escena inicial va a diferir, de tanto en tanto, de la reconstrucción final. Sin embargo: esa escena, fragmento de película, ¿se va a ver alterada en sí por la interpretación que se haga de ella? ¿los supuestos detalles añadidos no entran, con evidencia, dentro del rango de posibilidades que el mismo pensamiento puede sustraer de la escena? ¿los supuestos detalles omitidos, del mismo modo, no entran, con evidencia, dentro del rango de posibilidades que el mismo pensamiento puede añadir a la escena? ¿no nos encontramos, de frente -además- con el mismo caso de la ladera amarillenta que dejé a mis espaldas aquella tarde? ¿no son acaso, todos estos detalles añadidos u omitidos, respecto al concepto partes posibles que, si no están y se añaden, es por la misma posibilidad de poder ser sustraídos y, si están y se sustraen, es por la misma posibilidad de ser añadidos? Si el fragmento de película difiere de su reconstrucción final: ¿modifica acaso este hecho que dicho fragmento fuese tal y como fue? ¿qué es lo que provoca esa pérdida de información que hace tambalear nuestra visión de los objetos y establece brechas y fallas entre los objetos y su conceptualización? ¿es un error de percepción? ¿un error de juicio? ¿acaso no podemos acceder a una realidad sin que la fenomenología o el lenguaje nos omitan ciertos detalles, negando así el acceso a los objetos y todo lo que de ellos se desprende?

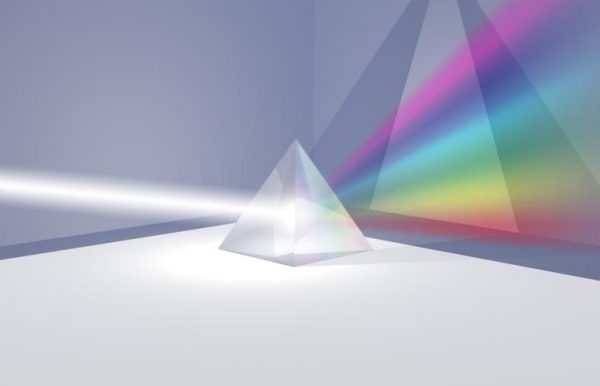

Si hubiese un listo de turno, podría argumentar que, tal y como dicta la segunda ley de la Termodinámica, todo sistema tiende a una mayor entropía, es decir, a un mayor desorden (esto dicho en palabras muy vulgares), y que este vector es irreversible, es decir, que es imposible reconstruir un estado previo con un determinado nivel de entropía a partir del estado inmediatamente posterior, de mayor entropía. Pero aquí lanzaría mi dura crítica a aquellos científicos que tratan de encajar conceptos filosóficos como el libre albedrío, las teorías creacionistas o la misma fenomenología, incluso el idealismo, entre los huecos de las ecuaciones matemáticas aplicadas a la Física y las sorprendentes consecuencias de la mecánica cuántica: esa tarea no es de la Ciencia, sino de la Metafísica. O, ¿acaso sigue ésta viva incluso en pleno siglo XXI, entre los muros de los laboratorios? A falta de ese listo, responderé a esta cuestión filosófica que ya comienza masticando Platón y sigue digiriendo Heidegger, pasando por todos aquellos pensadores y filósofos idealistas que trabajaron las mismas cuestiones desde la misma óptica -que se me llame ‘arrogante’, no reviste la mayor importancia: los conceptos, toda aquella realidad extraída de un continuo o de un conjunto infinitamente discreto, a través de la percepción, y moldeada por nuestro lenguaje, herramienta de nuestro intelecto, son en sí mismos un relato histórico de lo que ellos mismos representan. Cuando se aprehende una cierta porción de la realidad, se la encierra en un concepto y se le da forma, mas de esta forma se fabrica una representación mediante cualquiera de las formas en las que nuestro lenguaje puede manifestarse, que se expone, que se da al exterior, con ello no se está haciendo, ni más ni menos, que lo mismo que hacían A y B al ver el fragmento de la película: narrar una historia del objeto, pues en el proceso de transformarlo a concepto, mediante el lenguaje, se está escribiendo la interpretación de aquello que es. Y de esa interpretación, cada individuo construye su propio concepto, nuevamente; y así sucesivamente, con la correspondiente pérdida de información. Pero: tal y como convine en el ejemplo anterior, ¿es acaso esa pérdida de información un signo inequívoco de que nuestra interpretación -fenomenología- o nuestro lenguaje no son suficientes para recubrir el concepto por completo, o lo que es lo mismo, desvirtuar por ellos lo que la realidad es en sí misma? La respuesta me resultó obvia: no. No existe una brecha entre la realidad y lo que el individuo toma de ella, pues en la misma posibilidad de adhesión/omisión de información, se pierda ésta de forma negativa o positiva, se encierra la realidad: lo que en este caso falla no es una supuesta limitación de nuestro lenguaje, una supuesta limitación en nuestra percepción ni una supuesta lacra en nuestra capacidad de generar conceptos, pues la realidad está ahí, accedemos a ella de forma constante sin ningún tipo de efecto refractante que fabrique espejismos, fenómenos o palabras que disten de la realidad existente; el único efecto refractante no subsiste a la base de la fenomenología ni del lenguaje, sino que subsiste de la naturaleza histórica o autonarrativa que todo concepto encierra en sí mismo, una vez que se torna aquél. La historicidad respecto al propio concepto es el error: no existe brecha ni vacío.

Terminé de digerir mi idea. De seguida me asaltaron cientos de dudas: ‘¿estaba, nuevamente, yéndome por las ramas y sacando conclusiones en base a una retórica elaborada y falta de documentación?’. Y lo que fue peor, si todavía cabía algo peor: ‘¿cómo interfiere esta deducción en mi primera teoría, la cual se dibuja sólida a ratos, enclenque a otros de ellos?’. Sólo caben tres posibilidades: o ambas teorías son erróneas, o una de ellas lo es, o una va a venir a hacer fuerte a la otra, en un enlace simbiótico y sinérgico, generando una visión aún más renovada de la Filosofía en nuestro siglo, esa que declara que la Metafísica ha muerto, que filosofar está fuera de lugar, que la tarea del filósofo es apaciguar, casi en un esfuerzo exhaustivo constante, más allá de cualquier tarea epistemológica habida y por haber, la visión humana del mundo con ese supuesto mundo en el que, aparentemente, nuestra conciencia no puede compartir asiento con el conocimiento científico y sus conclusiones.

Trago amargo.