La mitología constituyó una parte nuclear de la narrativa griega, romana, escandinava… Dioses, titanes, héroes, reyes -junto a otros personajes de ficción- sentaron las bases religiosas y políticas del mundo occidental. Instituyó también la figura del oráculo, especie de dignatario heurístico cuyo concurso era imprescindible. Cubría un papel semejante al que ejercen hoy significados comunicadores. Al fin y al cabo, aquellos y estos (con mayor o menor acierto) anunciaban bienandanzas o infortunios según dispusiera el antojo del mito correspondiente. Política y religión fueron conformándose a golpe de sutileza, de apostillas gestadas en el Olimpo.

España pertenece a las naciones que contraen extrañas prácticas ante el mito. Los mima y renueva de continuo, pues componen una parte trascendental de su idiosincrasia. Toros y piras, cual marchamo característico, etiquetan a sangre y fuego -de manera indeleble- nuestra genética; forman parte de la esencia nacional. Ronroneamos asimismo, como felinos satisfechos, al individuo público siempre que se coloca a nuestro alcance. No se les exige demasiados méritos profesionales. Ni siquiera abundancia de valores humanos, reducidos al recuerdo a consecuencia del relativismo imperante. Conocemos a algunos cuya única aportación al sumario general consiste en haber aventado vicisitudes íntimas y personales. Incluso, a manera de inventario, sincerando -es un decir- los encuentros sexuales por tacada. Es de suponer que estos formarían parte de los Titanes y “Titanas” (para la señorita Aído) por el colosal esfuerzo empleado en llevar a cabo tan gratos ardores. Otro mito, antes jugoso, pero decadente. Seamos serios.

España pertenece a las naciones que contraen extrañas prácticas ante el mito. Los mima y renueva de continuo, pues componen una parte trascendental de su idiosincrasia. Toros y piras, cual marchamo característico, etiquetan a sangre y fuego -de manera indeleble- nuestra genética; forman parte de la esencia nacional. Ronroneamos asimismo, como felinos satisfechos, al individuo público siempre que se coloca a nuestro alcance. No se les exige demasiados méritos profesionales. Ni siquiera abundancia de valores humanos, reducidos al recuerdo a consecuencia del relativismo imperante. Conocemos a algunos cuya única aportación al sumario general consiste en haber aventado vicisitudes íntimas y personales. Incluso, a manera de inventario, sincerando -es un decir- los encuentros sexuales por tacada. Es de suponer que estos formarían parte de los Titanes y “Titanas” (para la señorita Aído) por el colosal esfuerzo empleado en llevar a cabo tan gratos ardores. Otro mito, antes jugoso, pero decadente. Seamos serios.

Los mitos o supersticiones carecen de identidad propia. Surgen cuando el hombre desentraña, o lo pretende, misterios de la vida. Actualmente, también de forma misteriosa, suele encarnarlos en personajes -quizás personajillos- plenos de indigencia, ayunos de justificantes. Es lo que viene aconteciendo al pasar de la quimera al mundo real. Mientras, el ciudadano común necesita, sigue necesitando, guarecer sus limitaciones bajo la protección consuetudinaria de aquellos mitos clásicos; hoy convertidos en protagonistas de noticiario. Es la consecuencia irremediable que acompaña a los tiempos presentes, las modernas razones y los avances técnicos. Sin embargo, y al fin, no cabe el hombre nuevo.

Cuarenta años de democracia, de permanente e inquieto espejismo, permitieron un fluir inacabable de ídolos. Antesala del mito al uso, presentan una flojedad estructural genética. Son deidades de barro. Nacen lastradas. Conviven entre humanos porque, en el fondo, son humanos. Esta esencia palpable los hace temporales, caducos si no rancios. Aquellos, quienes habitaban el Olimpo, jamás poseyeron aspecto corpóreo aunque tuvieran, incluso se les diera, representación antropomórfica o afín. Tal alejamiento de la materia permitió que fueran invulnerables a los efectos gravosos, destructivos, del vicio y sus letales consecuencias. Agamenón, Aquiles y Odiseo, verbigracia, sucumbieron a su perfil humano.

Imparable la irrupción actual de ídolos inconsistentes, animan para nuestra desdicha el escenario gubernativo y mediático. Desde comunicadores izados de forma espuria a los cenáculos sagrados hasta espíritus fatuos entronados por el monolitismo político, estos tiempos vienen cargados de mitos sospechosos. Forman legión los prohombres que la costumbre, el afán de confundirse con el entorno y la falta de crítica social -junto al dogma ciego- les ha permitido mantenerse, sin caer con inmediatez, en un pedestal fraudulento. Luego aparecen las sorpresas y los episodios de contrición algo tardíos. No obstante, lo peor no es omitir el hecho sino indultar, de una forma u otra, al ídolo caído.

Conforman un número indigno la pléyade de políticos, sin excluir siglas, que obtuvieron del ciudadano el asentimiento inmerecido, la confianza defraudada. Jueces, sindicalistas, jerarcas de la comunicación y financieros gozan de loas reverenciales, de idolatría inútil. Se haría agotador concluir el artículo si enumerásemos una pequeña parte de aquellos que por méritos propios forman el cuerpo de estafadores y desaprensivos. Consiguieron -y aún lo hacen, pese a su talante- sustraer una confianza sin asentamiento, un anhelo quimérico, mítico. Quiero pensar que tales perspectivas y situaciones creadas van a concluir, a poco, con la vela imperturbable de un redivivo individuo circunspecto.

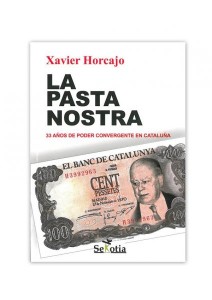

Jordi Pujol, según personal manifestación, estuvo embaucando al pueblo catalán y español durante treinta y cuatro años. Quien monopolizó tres décadas de seducción institucional, quien fue considerado un político intachable -paradigmático- resultó ser, como mínimo, un defraudador impenitente. El ídolo de Convergencia, el político que vistió de realidad un imaginario cuerpo nacionalista, trituró las esperanzas que los catalanes habían depositado en el prohombre elevado al rango de mito. Ahora, en evidente contradicción con el dios Cronos que tragaba a sus hijos para mantener el poder, Pujol (hediondo de ignominia) se auto inculpó para blindar una prole, desenfrenada y desinformada, que debe ubicarse en los arrabales del Olimpo; cerca de su padre proscrito.