Me lo dicen sus cuerdas cuando lo toco con los dedos y no con la púa: “necesito un techo para llorar y, si acaso, también para morir”. Sí. Cuerda a cuerda voy enhebrando mi existencia, porque yo procedo de África y de la agrietada superficie africana me lo traje a las calles malolientes de la Gran Manzana; a la búsqueda urgente de una libertad que disfrazada con sayo y antorcha me encendía las pupilas y me animaba a desertar del ejército en que me habían reclutado de jovencito arrancándome de cuajo de los brazos de mi madre… Siempre me acordaré que en una de mis aventuras nocturnas me atreví, sin dudar, a empuñarlo como una ametralladora para amedrantar en un callejón obscuro a quien me quería quitar los pensamientos a base de papeletas falsas y una mugrienta urna: todo un poderoso político borracho de éxitos fardando de pobre por los suburbios americanos.

Sí. Tuve que dejar la choza, las minas de diamantes, el platino y el petróleo bajo el suelo. Que eso era –es lo que me decían los demás con algo de misterio- propiedad de los invasores, de los asesinos que sin permiso alguno se permitían rociar mi troceada tierra de silenciosas balas. Así lo anunciaba la estrella de la muerte que siempre lucía en su traje negro Johnny Cash. Y así he vivido, arrastrando mi cuerpo de apenas un metro veinte por las cunetas de la esclavitud más amarga. Pero logré desatar la cadena que me ataba, y con mi banyo bajo el brazo me planté de improviso en el campo de fresas que Lennon cultivaba en Central Park a la espera de que “Imagine” luciera grafitera en las paredes inmaculadas de la Casa Blanca. También en las muy bendecidas del Vaticano, que luciera. Mas la llama de la antorcha, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba la libertad disfrazada que encandilaba mis ojos abiertos como platos?

¡Cómo hubiera querido yo juguetear con las lombrices o meter mis dedos por las ventanas de los hormigueros!… Ya ven: los callos de mis dedos no se corresponden con los juegos de la infancia, sino con el apoyarlos sobre el gatillo con la orden de antemano dada de disparar a diestro y a siniestro al hombre, la mujer o al niño. Lo que soy, un niño. Niño de la guerra soy. Niño de la guerra fui. Y ahora me dedico a callejear por la Gran Manzana, canturreando a mi antojo con la compañía sonora de los acordes de mi banyo. ¿Es que no comprenden que el sonido del banyo es como el discurrir, paso a paso, por los páramos de este maldito mundo? Me lo dicen sus cuerdas cuando lo toco con los dedos y no con la púa. ¡Déjenme solo con el pulso de las cuerdas de mi banyo, que cuando lo toco con los dedos y no con la púa lloro y muero al mismo tiempo, bajo el mismo techo!

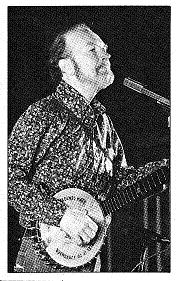

Foto: Pete Seeger

http://jjconde.blogspot.com