Durante los años que ejercí la docencia, más de una vez me encontré con alumnos que sentían en sí mismos, en su formación y estudios, lagunas de preparación que supuestamente les impedían entender y asimilar el género de la poesía lírica. Si bien hemos de reconocer que los aprestos y la formación del individuo juegan un papel importantísimo en el proceso de asimilación del mensaje cultural, también opinamos que la poesía requiere más disposición positiva que conocimientos académicos propiamente dichos. Es más: diríamos sin temor a equivocarnos que el mismo hábito lector hace que un sujeto se halle en mejor o peor predisposición para la lectura de obras líricas. Cuanto mayor es la costumbre de leer, menos cuesta arriba se hace eso tan raro de leer poesía.

Permítanme la licencia de regresar a mis recuerdos personales. Un día, uno de mis alumnos más recalcitrantes, me confesó que se sentía vendido completamente cuando le obligaban a leer un libro de versos. Entonces le pregunté qué entendía mejor, si la química orgánica superior o un libro de Juan Ramón Jiménez. Extrañado ante mi pregunta, aquel alumno de letras me respondió sin pestañear que no sabía nada en absoluto de química, y que desde luego se sentía más cercano a la poesía de cualquier poeta, por complicado que fuese, que a las complejas fórmulas y desarrollos de química superior. Y es que, nos guste o no, en este mundo traidor todo es relativo. Lo único que hace falta para enfrentarse –en el mejor sentido del término- a un libro de poemas, es la buena intención comprensiva y el deseo de aprehender el sentimiento por vía de la palabra literaria; y si esto viene acompañado de cierto hábito lector general, miel sobre hojuelas.

La obra poética de cualquier autor forma parte de su propio anhelo comunicativo. Y el texto poético, de forma especial, lleva implícita la intención oculta del escritor de desvelar a sus semejantes las raíces más genuinas de su espíritu creador.

Para esas personas que, como a mi antiguo alumno, les parece difícil eso de ponerse a leer poesía, un consejo de perro viejo: les diría que empezasen por libros de autores próximos a ellos en cronología y en ámbito cultural. Lo que no se debe hacer, en esos casos, es intentar la aventura con la obra de un Luis de Góngora, pongamos por caso, autor que nos queda lejos en el tiempo y fuera de nuestro actual sistema cultural y de valores contemporáneos. Hay que empezar a dar los primeros pasos con poetas de nuestro entorno; autores con los que, tanto por terminología lingÁ¼ística como por temática, podamos sentirnos inmediatos y en alguna medida identificados.

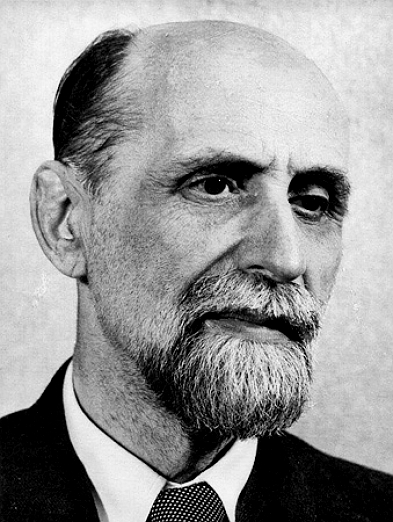

Juan Ramón Jiménez, poeta del amor hecho palabra

La lectura de obras de poesía requiere algo de talento y una pizca de capacidad de abstracción, cualidad que también se fomenta con el hábito de leer. Pues bien, digamos que un poeta magnífico para dar esos primeros pasos en la senda de la poesía es Juan Ramón Jiménez. La importancia que tuvo este escritor en el logro expresivo del concepto de amor es muy grande. Y este concepto universal nos resulta hoy familiar y comprensible.

Juan Ramón Jiménez vive a través de sus poemas; a través del temblor o la emoción que son capaces de producir sus versos introvertidos en las manos de cualquier enamorado de la existencia. Juan Ramón vive –y nos hace revivir a sus lectores- por medio de la palabra enamorada.

Nació en Moguer (Huelva), en 1881, y murió en San Juan de Puerto Rico, el año 1958. Siempre sed de belleza, anhelo de conocimiento, pasión de eternidad. Y en cada uno de estos tres conceptos hallamos una misma base sustentadora: el amor. El amor fue la meta de su vida, el horizonte de su esperanza, la clave de la desnudez estilística en su etapa intelectual (1916-1936). El poeta buscó dos cosas: comprender el amor y sentirlo en el aire de sus poemas, y entender el motivo último de su existencia humana a través del filtro especial de la lírica. Su poética fue la de un escritor curtido entre la pasión y la razón, exquisito, sutil, renovador y vital, original en sus maneras elegantes y siempre intelijente[1] en su expresión intelectual.

Quienes más y mejor le conocieron, dan testimonio de su honda sed de hallarse a sí mismo, de encontrarse y fundirse con el sentimiento del amor. Mas no buscaba un amor pasional o inculto. Fue hombre discreto, de quereres silenciosos, de febriles deseos y tormentos interiores; un poeta encastillado en su mismo sueño inteligente, un niño grande -en resumen- que tenía miedo a ser uno más en el piélago de los incomprendidos.

En 1912, el mismo año en que Antonio Machado iba a perder a su jovencísima esposa Leonor Izquierdo por culpa de una violenta hemotisis, Juan Ramón conocería en Madrid a Zenobia Camprubí, la que sería compañera inseparable hasta la muerte. Se casó con ella el 2 de marzo de 1916, jueves para más señas. Y desde entonces, al margen de las disputas naturales en toda pareja, parece que supieron quererse de admirable manera.

Han existido muy pocos escritores que representen como él al creador entregado en cuerpo y alma a su vocación literaria. Lo demás no importaba. La figura de la amada aparece en sus libros de un modo ideal, como si una luz intelijentemente bella fuese capaz de invadir el interior transfigurado de la persona evocada. Juan Ramón ama sobre el papel mientras escribe. Ama con pasión intelectual, se enamora en cada palabra, en el conteo de las sílabas, en el ritmo de los sucesivos versos. Nos hallamos ante una fecunda -y a veces dolorosa- creación, una obra que seremos capaces de comprender si prestamos atención al sentido de los versos e intentamos adentrarnos en el universo privado del universal andaluz.

El amor tiene un importante, pero angosto, espacio poético en el conjunto de la obra juanramoniana. Empecemos por descubrir y analizar ese importante sentimiento plasmado en sus versos. Porque el suyo fue un amor esencial y nada estéril, un amor que inundó al hombre y al poeta al mismo tiempo. Los conceptos de amor y de poesía -que en el fondo resultan fácilmente identificables entre sí las más de las veces- conviven en el poeta como “la expresión de un goce exaltado de lo bello”, tal y como afirman Lázaro y Tusón en uno de sus textos didácticos más conocidos. Ama el poeta sobre el papel mientras escribe. Ama vital y generosamente. Se ofrece, se inmola, se vuelca en la persona amada sincerándose con ella por medio de la palabra justa de sus poemas. Sintamos eso en nuestros espíritus, dejémonos llevar por la palabra de Juan Ramón, abramos el alma a las voces de sus poemas y que el aire fresco de su lenguaje lírico inunde las estancias de nuestro sentimiento humano, zaherido tan a menudo por la irónica dureza impersonal de una enfermiza cotidianidad social.

.·.

[1] El poeta de Moguer –creemos que es algo bien conocido- no seguía en sus escritos algunas normas ortográficas. Así, por ejemplo, empleaba la letra j en lugar de la g cuando ésta tiene el mismo valor fonético (en lugar de escribir elegías, por ejemplo, escribía elejías). Esta actitud no era un capricho del autor, sino que se enmarcaba en una corriente de opinión iconoclasta que tuvo diversos partidarios en Hispanoamérica [en Venezuela, Andrés Bello; y en Perú, González de Prada, entre otros], y que abogaba por la simplificación de la ortografía y de sus reglas. Opiniones similares se mantienen aún vigentes en algunos autores actuales. Se puede recordar la polémica desatada por el Nóbel Gabriel García Márquez en el Congreso de la Lengua Española de Zacatecas, México, en 1997. En su discurso llegó a decir: «Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna». Debemos reconocer que lo que en Juan Ramón Jiménez tuvo sentido, en otros autores actuales no lo tiene tanto, pues la ruptura con la ortodoxia ortográfica no pasa de ser en ciertos escritores mero esnobismo anacrónico o, en el mejor de los casos, inocente adhesión a la extravagancia creativa por simple afán de notoriedad.