El cuento ha sido a lo largo de los siglos, en la literatura universal, el vehículo más espontáneo y natural que utilizó el ser humano para relatar historias a sus semejantes, primero de forma oral y luego de manera escrita.

Remedando el simpático título original de una estupenda comedia de Áscar Wilde –The Importance of Being Earnest, escrita en 1895– hablaremos aquí de lo esencial que ha resultado para el que suscribe reconocerse como escritor. Y un paso más allá, también como escritor de cuentos.

Uno se resistió siempre a denominarse narrador a secas; o cuentista, en el mejor sentido de la palabra. En realidad, mi tarea como escritor abarca un horizonte mayor, que nunca quise acotar con etiquetas ni concreciones necias. Se me antojaba que no era de razón colocar puertas al campo. Uno es escritor porque se siente como tal, pero las propias necesidades expresivas abarcan muchos géneros, prácticamente todos, y de ahí que no se decida uno a la aceptación de mí mismo como narrador, o como novelista, o como poeta, o como ensayista a palo seco. Me siento eso y más al tiempo. Y justamente ésta es para mí la mayor grandeza de la literatura: ser capaz de sentir que la creación es un ente que abraza cualquier género.

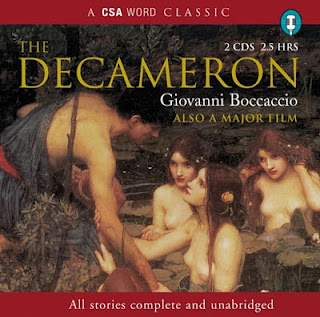

Los cuentos de Bocaccio fueron llevados con éxito a la gran pantalla

A pesar de lo dicho, reconozco que fue en el cuento, –en el relato breve, en especial– donde me hallé a gusto por vez primera y durante mucho tiempo. Comencé, como algunos escritores que conozco, prospectando el cuento y sus posibilidades, que no son menguadas.

Sobre esta forma de estructura literaria se ha escrito hasta la saciedad y se ha dicho de todo, unas cosas más atinadas que otras. Lo cierto es que no se sabe con precisión cuándo comenzó a utilizarse la palabra cuento para señalar un determinado tipo de narrativa, ya que en los siglos XIV y XV se hablaba indistintamente de apólogo, ejemplo y cuento para identificar productos similares. Boccaccio usó las palabras fábula, parábola, historia y relato. Estos nombres se han ido identificando con una forma de narración o de cuento claramente bosquejada.

Conviene anotar que el polígrafo Menéndez Pidal, en el estudio preliminar de su antología de cuentos de la literatura universal, escribe: «Al terminar la Edad Media, la conciencia creadora del narrador se ha impuesto, y de ser refundidor, adaptador o traductor, se convertiría en artista, en elaborador de ficciones. Así, a través de un lento pero firme proceso de transformación, la Edad Media europea trasvasa a la Moderna el género cuentístico como creación absoluta de una individualidad con su propio rango de estructura literaria, autónoma, tan válida por sí misma como el poema, la novela o el drama». Esta concepción del cuento predomina en la actualidad, lo que significa que lo rige una organización y forma determinadas que lo dotan de un carácter peculiar.

Será en el siglo XIX cuando el género renacerá con una relativa fortaleza a la vida hispanoamericana, pero aún en el siglo XX se le seguirá confundiendo con las tradiciones, los artículos de costumbres, las leyendas, las fábulas, y más tarde con la novela corta. Sin embargo, conforme se van delimitando los otros géneros literarios, el cuento consigue separarse progesiva y lentamente de sus ambigÁ¼edades y afianzarse como estructura literaria creativa de pleno derecho.

Es verdad que existen numerosas definiciones sobre la naturaleza del cuento como género literario. Sainz de Robles, en su libro Cuentistas españoles del siglo XX, dice: «El cuento es, de los géneros literarios, el más difícil y selecto. No admite ni las divagaciones ni los preciosismos del estilo». Nos parece que esto es mucho decir, pero se puede aceptar la definición como medianamente válida, no tanto por lo que dice como por lo que se intuye que quiere decir.

Abelardo Díaz Alfaro señala: «El cuento es, para mí, síntesis poética; se acerca en mi concepto a lo que es en poesía el soneto. No puede en este género perderse una sola línea, un solo trazo. La trama es secundaria en el cuento. Á‰sta puede ser elemental y, sin embargo, resultar efectiva si el tratamiento es adecuado».

Baquero Goyanes, en su libro El cuento español en el siglo XX, puntualiza: «El cuento es un precioso género literario que sirve para expresar un tipo especial de emoción, de signo muy semejante a la poética, pero que no siendo apropiado para ser expuesta poéticamente, encarna en una forma narrativa próxima a la novela pero diferente a ella en la técnica e intención».

Son innúmeras las enunciaciones que se han dado de lo que es un relato, un cuento, pero no vamos a entrar de lleno en el asunto. Basten los ejemplos expuestos para dar idea de por dónde van los tiros. Nuestra opinión –la escribimos aquí por si de algo pudiera valer– es bien simple: el cuento es una narración breve escrita en prosa. Todo lo que se pueda añadir a esta definición me parecería superfluo por inútil.

Un escritor de cuentos actual es un tipo que se mueve entre el deseo creativo y la necesidad de contar con brevedad una historia. O de esbozarla tal vez. El cuentista, el hacedor de relatos, no busca narrar pormenores ni extenderse demasiado; le basta con impactar al lector, por apresar su atención y hacer que sus ojos se arrastren como esclavos por unos pocos folios de papel. Quiere apasionar y sorprender. Al menos, eso pretende quien les habla cuando escribe cuentos; sobre todo sorprender, porque lo de la pasión depende mucho del estado de ánimo a la hora de ponerse uno a redactar. La sorpresa sí que me parece importante en el cuento. Y no tiene que ser necesariamente una admiración del lector a la hora de abordar el desenlace de la historia, sino el fruto de unas determinadas formas de decir las cosas. La sorpresa puede hallarse perfectamente en la estructura sintáctica del cuento, o también en la hechura y desarrollo de los personajes, o en la manera de contar la historia el narrador de los hechos. En fin, que la complejidad del cuento, como género, es enorme.

Los cuentos más antiguos aparecen en Egipto en torno al siglo XX antes de nuestra era. En Grecia tenemos las célebres fábulas de Esopo y las versiones de los escritores romanos Ovidio y Lucio Apuleyo, basadas en cuentos griegos y orientales con elementos fantásticos. La principal y más célebre colección de cuentos orientales es Las mil y una noches. La influencia de esta obra fue decisiva para el desarrollo posterior del género en Europa.

Desde el punto de vista histórico, el cuento proviene de las narraciones y relatos orientales. Durante siglos ha tenido el término significados equívocos e imprecisos, pero nos parece que debemos considerar como cuentos los relatos del Libro del buen amor, del Arcipreste de Hita, y los enxiemplos del Conde Lucanor e de Patronio, de don Juan Manuel. Sin embargo, hasta el siglo XIV, con el Decamerón de Boccaccio –cuyos relatos cortos están enmarcados por una leve trama que los unifica– no se afirma y consolida la idea de cuento en el sentido moderno del término.

El Heptamerón (1588) de Margarita de Navarra, en Francia, y la Novelle de Bandello, en la península de Italia, responden al concepto boccaccesco del género. También Los cuentos de Canterbury de Chaucer, escritos a fines del siglo XVI, colección de relatos versificados con prosa intercalada, organizados en un argumento global en el que varios peregrinos de distintas clases y profesiones se comprometen a narrar historietas.

En el siglo XVII, Perrault, con sus Cuentos de la Madre Gansa (1697), aporta las características de la narración con un ropaje eminentemente literario. En 1729, Robert Samber presentó una traducción al inglés de la colección de Perrault bajo el título de Cuentos de tiempos pasados relatados por Mamá Gansa. En dicha colección se incluyeron los inolvidables relatos de La bella durmiente, Caperucita Roja y El gato con botas, entre otras historias clásicas preñadas de imaginación y fantasía ilimitadas.

El Romanticismo inspira un florecimiento del relato breve, que resultó uno de los géneros favoritos de este movimiento. Los escritores románticos darán una nueva vida al elemento maravilloso como soporte fundamental del cuento: Nodier en Francia, Hoffmann en Alemania, Poe en Estados Unidos y Bécquer en España, son nombres representativos de esta fase romántica. Pero la aportación más significativa será la del danés Andersen, quien publicó en 1835 su libro Cuentos para niños.

En la primera mitad del siglo XIX, el relato costumbrista y el relato de vida campesina adquieren gran interés durante la época realista. Lo cultivan con éxito, entre otros, Gottfried Séller, Gogol y Bjornson. Ya en la segunda mitad del siglo, el cuento adquiere plena vigencia y popularidad con Chejov, uno de los eximios creadores universales en esta modalidad narrativa. En Francia, Flaubert, en sus Tres cuentos, aplica al género la prosa de arte que había experimentado en sus novelas; su discípulo Maupassant fue, sin duda, uno de los grandes maestros del cuento, entendido éste como esbozo narrativo que condensa en pocas páginas una rápida y penetrante impresión. En España, Clarín, Valera, Pereda y Pardo Bazán son los cuentistas más notables y destacados.

Merino, un maestro del cuento literario en España

A fines del siglo XIX, el cuento parece haberse desembarazado de sus significados primigenios para ponerse en un plano semejante al de la novela, de la que viene a ser como un apunte. El relato breve se asocia con la historia de sabor popular, como en Daudet; con la fantasía, con autores como Stevenson y Gutiérrez Nájera; o con la poesía imaginativa de los niños, como en las plumas de Wilde y Lewis Carroll. En la primera mitad del siglo XX, los escritores norteamericanos, al igual que en la novela, aportan su propia versión del cuento, cuyas fórmulas de singular eficacia narrativa han fortalecido el género. Algunos de esos escritores que incursionan en el relato breve son Scott Fitzgerald y Hemingway, entre otros ilustres.

Apuntar solo que en el panorama literario hispanoamericano, a partir del siglo XIX, el cuento tiene un auge extraordinario. Algunos rasgos generales de la cuentística hispanoamericana (que no deberán encontrarse necesariamente en todos y cada uno de los relatos), son: diversidad de tendencias, ruptura del hilo narrativo, dislocación en los planos temporales y aparición frecuente de un personaje narrador. De los firmantes señalados en este horizonte se destacan, por citar algunos, los nombres inolvidables de Borges, Cortázar, Onetti, Carpentier, Lezama Lima, Rulfo, García Márquez, Fuentes y Roa Bastos.

De los escritores españoles del siglo XX que mejor han transitado por el camino del cuento, destacaríamos necesaria y especialmente a Pío Baroja, Gabriel Miró, Ramón Gómez de la Serna, Edgar Neville, Francisco Ayala, Camilo Cela, Alonso Zamora Vicente, Miguel Delibes, Carmen Laforet, Ignacio Aldecoa, Juan García Hortelano, Álvaro Pombo, Luis Mateo Díez, Soledad Puértolas, Antonio Muñoz Molina, Quim Monzó y José María Merino. Y hablando de Merino, aconsejamos vivamente leer su antología Cien años de cuentos (1898-1998), que publicó nuestro admirado maestro bajo el sello de la editorial Alfaguara allá por el año de 1998, si la memoria no me traiciona.

De los componentes estructurales del cuento, nada decimos aquí. Todo cabe en un relato; o casi todo, igual que ocurre en una novela breve o larga. La narrativa constituye un complejo universo donde quedan siempre nuevas tierras vírgenes a disposición del explorador. Pero el cuento, hemos de reconocerlo, mantiene en sí mismo unas características apasionantes para quien, como yo, sintió desde muy temprana edad la llamada de la literatura. De este llamamiento nació mi primer libro, Relatos del insomnio (1984) cuya publicación se debió a un premio literario que tuvieron a bien concederme en Palencia. Con aquellos cuentos y otros muchos más, llegó la célebre Noche de papel (1990), donde reuní todos mis cuentos breves escritos entre 1968 y 1987; nada menos que sesenta y seis piezas en total. Vino después el volumen de Los escritores (1995), con nuevas historias y personajes diferentes. Y por fin se hicieron visibles los misteriosos Caballeros de la luz (2004), entrega que contiene mis últimas aportaciones al mundo laberíntico y apasionante del relato. Una trayectoria repleta de constancia y fidelidad al género. Un centenar de cuentos, o puede que alguno más, donde he podido plasmar hasta la fecha inquietudes, anhelos, temores, alegrías, sombras y esperanzas. Eso es el cuento: un complejo universo sembrado de pléyades de tinta.

Llamarse escritor –así, generalizando– es sin duda importante. Y sentir el distinto latir de los varios géneros en el pulso, algo que resulta imprescindible. Pero la importancia de llamarse y reconocerse cuentista, en la mejor y más literaria acepción del término, también nos parece una digna opción la mar de respetable.