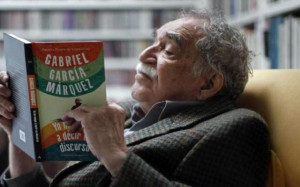

El fallecimiento de Gabriel García Márquez el pasado jueves fue un momento particularmente doloroso para cualquiera en América Latina “’o en cualquier otro lugar del mundo”’ que alguna vez haya experimentado el sublime placer de leer alguna de las obras del maestro literario. Pero para mí, el dolor del acontecimiento no se debió exclusivamente a que Gabo, de repente, ya no se encuentre entre nosotros los mortales. Hay aspectos de la vida de las personas que apreciamos más intensamente justo cuando se les acaba el último aliento. Por eso hoy mi asombro y mi admiración por la pluma de García Márquez chocan, más que nunca, con la total desilusión que me causa su miopía política.

Foto: KoFahu meets the Mitropa

Los detalles de su amistad y trabajo con Fidel Castro son legendarios. En 1959 se incorporó a la agencia de noticias Prensa Latina, fundada por el Che Guevara y Jorge Ricardo Masetti. Cuando venía a la isla se quedaba en una de las lujosas casas de protocolo que el Comandante reservaba para sus amigos. Allí compartieron sus pasiones culinarias. El plato favorito de Gabo era la “langosta a la Macondo”, a Fidel le encantaba todo lo que tuviese que ver con el bacalao. Pero sobre todo compartieron sus sueños de cómo la revolución traería, algún día, la prosperidad sin fin para los cubanos de a pie que esperaban en fila durante horas bajo el sol, libro de racionamiento en mano, por unas cuantas libras de pollo, arroz y frijoles.

En 1988, viviendo en La Habana, García Márquez avanzó en la escritura de El general en su laberinto, su clásico sobre los últimos años de Simón Bolívar. Gerald Martin, autor de la primera biografía completa de García Márquez publicada en Inglés, sugiere que su descripción de Bolívar en el libro se inspiró en los rasgos de Castro. En 1989 le dedicó el libro a uno de sus grandes amigos, Antonio “Tony” de la Guardia, un coronel del Ministerio del Interior de Cuba: “Para Tony, que siembra el bien”.

Ese mismo año, de La Guardia fue condenado a muerte, acusado de tráfico de drogas y traición. Cuando la hija de de la Guardia le rogó a García Márquez que intercediera en nombre de su padre, él le dijo que “Fidel estaría loco si tuviera que autorizar las ejecuciones”, dándole esperanzas. Pero poco después, de la Guardia fue ejecutado.

Al parecer, la devoción que García Márquez sentía por Castro le hizo racionalizar la ejecución de de la Guardia como tan sólo “un problema entre militares”, como le dijo a Francois Miterrand durante la celebración del bicentenario de la Revolución Francesa. También afirmó públicamente que los cargos de traición estaban justificados, y que dada la situación, Castro no tuvo alternativa.

Mario Vargas Llosa

Lo más triste del caso de García Márquez, sin embargo, es que su actitud es el ejemplo prototípico del intelectual “izquierdista” de América Latina, siempre dispuesto a idolatrar a cualquier tirano que grite una consigna anti-imperialista o sobre la “justicia social”.

Después de leer “Operación Carlota: Cuba en Angola”, una crónica escrita por García Márquez bajo la supervisión de Castro, el también Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa lo acusó de ser un “lacayo” del dictador. Aunque llegaron a ser muy amigos, con los años los escritores se distanciaron por sus diferencias ideológicas. Y lo que es tan triste como el caso de García Márquez, Vargas Llosa se “‹”‹convirtió en su polo opuesto pero a la vez complementario, idolatrado por los intelectuales “liberales” de derecha en toda América Latina.

Al igual que García Márquez, Vargas Llosa racionaliza la perversidad de la autoridad con bastante frecuencia, y quizás el ejemplo más claro tiene que ver con un suceso que implicó muchas más muertes que la ejecución de un solo hombre. En el período previo a la invasión estadounidense de Irak en 2003, Vargas Llosa declaró pública y vehementemente su oposición a la la guerra. Pero unos meses más tarde, después de cubrir la invasión sobre el terreno en una misión para el periódico El País, proclamó que a pesar de la pérdida masiva de vidas y recursos de la que fue testigo, “Con lo que he visto y oído en esta breve estancia, hubiera apoyado la intervención [sic], sin vacilar”.

Por muy triste que pueda llegar a ser, el contraste de la miopía ideológica y el genio literario de cada escritor por su cuenta no puede ni compararse con el profundo sufrimiento que el choque entre las dos visiones del mundo que tan típicamente representan le ha provocado a América Latina. Demasiados de nuestros complejos de inferioridad cultural se reducen a nuestra obsesión con la superpotencia, ya sea como la causa de todos y cada uno de nuestros problemas sociales, o como una fuente divina de paz, prosperidad y justicia. Inevitablemente, cualquier enfoque racional sobre cómo estructurar nuestra relación con ella, o cómo arreglar nuestros propios asuntos políticos como gente adulta, se pierde en un juego interminable de echarle la culpa al otro, creando divisiones de proporciones épicas.

Cada escritor representa el arquetipo de la rebelión latinoamericana hacia una forma de autoridad y de su sumisión hacia otra. Tal vez estamos eternamente condenados por una maldición mágico-realista a vivir por siempre apegados a uno de los extremos de esa falsa dicotomía. Pero quiero pensar que el exponernos a la contradicción interna provocada por la lectura de cada palabra que estos dos grandes y trágicamente errados escritores han puesto sobre el papel, nos ayudará a romperla.