Epicuro, filósofo griego del siglo IV-III a. C. afirmó que los argumentos de la filosofía son baladíes si no logran mitigar ningún sufrimiento humano. Y esa es justamente la clave que hemos de seguir hoy nosotros en la confección de nuestra filosofía privada y práctica. La filosofía, el pensamiento, no siempre consistió en el postulado de teorías abstractas ni en la exégesis de textos, sino en el cultivo de un especialísimo arte de vivir que las gentes asociaban, indefectiblemente, a los problemas inmediatos de la vida cotidiana. Según se ha escrito, Sócrates y sus discípulos se admiraban no poco al ver que las personas miran una y otra vez los objetos que compran o poseen, mientras examinan en cambio superficial y malamente sus vidas y su sistema de creencias, valores y pensamientos.

Hay que reconocer, sin embargo, que en los dos o tres últimos siglos, el hombre sencillo alejó de su vida diaria los conceptos filosóficos. Con ello condenó a los pensadores a la reclusión en el campo del academicismo. Desde el primer cuarto del siglo pasado, las corrientes humanísticas nuevas han querido recuperar los remedios prácticos que la filosofía podía ofrecer frente a los dilemas de la gente sencilla. Para conseguir esto es necesario pensar que los problemas que atañen a la vida diaria de las personas no son banales. En esta sociedad, el ciudadano necesita acceder, con un lenguaje llano y sobre todo comprensible, a los postulados de los clásicos pensadores, a las ideas de las escuelas, porque todavía se intuye la posibilidad de hallar respuestas —aunque sean parciales y no definitivas— que ayuden al individuo a enfrentarse al mundo real de todos los días.

El criterio personal y los principios son plasmaciones de una filosofía propia instalada en la cotidianidad del individuo.

Como señala Estanislao Zuleta, «la única condición para un filósofo es tantear los problemas que le plantea su vida social, sexual, amorosa; los problemas que le plantea la academia son para ganar exámenes. Sólo en los problemas que le esboza su vida puede trabajar productivamente un hombre». Por lo dicho, es fácil deducir que para filosofar no es preciso recurrir a ningún profesional, porque quien puede intervenir en la solución de los conflictos personales es el filósofo, el individuo mismo que, con la formación y cultura necesarias, convierta los postulados clásicos en conclusiones inteligibles que orienten a la persona hacia una vía de solución práctica de sus turbaciones. Pero eso no significa tampoco que la ingente labor de los tradicionales filósofos académicos no sirva de nada; al contrario, porque la Filosofía (esa que escribimos con la inicial mayúscula) es la madre legítima de las doctrinas y postulados que podemos aplicar hoy a lo que damos en llamar filosofía práctica cotidiana.

Estanislao Zuleta quiso mostrarnos que las reflexiones de grandes filósofos como Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Marx, Sartre y muchos otros, fueron inspiradas, sin ningún género de dudas, en la vida misma, y no se crearon —como algunos piensan desde su ignorancia bien intencionada— para entretener mentes sin mejor ocupación. Estamos seguros de que la filosofía natural de campo —llamémosla de este modo si queremos— contempla la ética como un arte para la vida, una manera de aplicar los grandes pensamientos filosóficos a los problemas individuales.

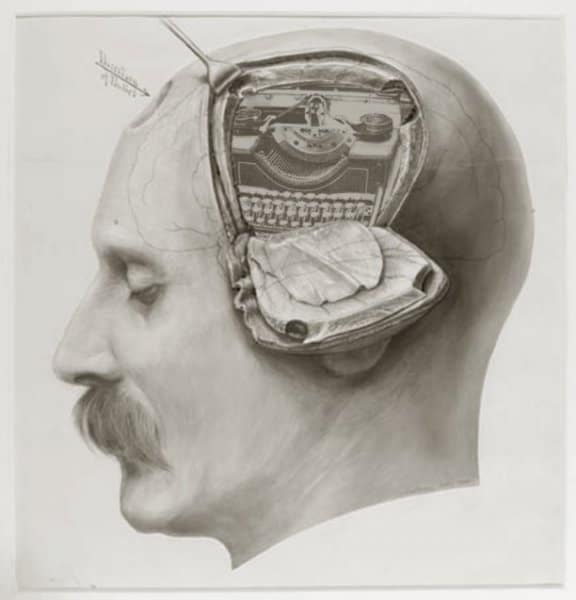

Más de un filósofo contemporáneo vislumbra el quehacer filosófico como una disciplina emparentada estrechamente con la razón, y ciertamente estamos de acuerdo. El uso de la filosofía práctica vendría condicionado estrechamente por el grado de confianza expresada en ella, y en el método de aplicación que conlleva, por parte de las personas como entes individuales; cosa más que lógica, por otra parte. Esta filosofía del vivir y del pensar cotidiano, cuya función es orientativa sobre todo, está emparentada con la razón y el buen juicio, con el sentido común y, por ende, con el criterio. La filosofía para la vida sería el ejercicio mismo de la razón, pues ésta es parte constitutiva de la inteligencia humana.

El hombre que quiere saber, que aspira a que el conocimiento sea la realización de su ser; el hombre que quiere averiguar por qué hace algo o deja de hacerlo, para qué lo hace o para quién lo hace, será un filósofo práctico. Pero no olvidemos nunca que, sobre todas las cosas, la formación académica es indispensable para pensar con claridad y rectitud. De hecho, el preguntarse si la Filosofía se puede aplicar en la vida cotidiana o es sólo un reducto para eruditos y universitarios, ya implica un severo error de planteamiento. Habría que preguntarse, en todo caso, si las doctrinas o postulados de los pensadores conocidos resultan aplicables en la vida normal del común de las gentes. O quizá si podemos hacer una filosofía práctica de la Filosofía académica.

Traigamos pues a la palestra, confiada y responsablemente, las voces de Platón y Anaxágoras, de Tales de Mileto y Aristóteles, de Spinoza, Leibniz, Hobbes, Locke, Kant y cualquier otro gran pensador. Pero hagámoslo bien, sin renunciar a parte de sus enseñanzas ni recortar al gusto sus ilustraciones. Hagamos filosofía práctica, sí, pero no usemos la Filosofía para crear engendros. Acercar la Filosofía a la gente y convertirla en filosofía práctica no es algo que pueda hacer cualquiera, solo los muy formados, los profesionales, los que de verdad dominan la materia y pueden comprender qué determinado postulado se acopla como es debido a un problema concreto que se pueda plantear. No queramos hacer chocolate sin tener cacao.

Para concluir, unas reflexiones postreras. Sería formidable mentalizar a la gente de las bondades de obtener una sólida cultura humanística, cosa que está en manos de todos en los países del mundo avanzado. No hace falta poseer un diploma de doctorado en Filosofía ni en Historia para tener acceso a la práctica filosófica, pero sin embargo es conveniente poseer una cultura media de cierta consideración. Es importante que los seres humanos puedan tener en sí mismos las herramientas intelectuales precisas para penetrar en campos como éste de la Filosofía sin dañarse a sí mismos o sin organizar estropicios propios de la ignorancia. En adultos, la lectura y la búsqueda de canales de autoformación, son elementos útiles para evitar la inopia cultural.

Es verdad que algunas egregias instituciones como las universidades para formación de adultos, las fundaciones culturales, los institutos de promoción social, y el propio Instituto Cervantes, intentan ofrecer trochas por las que guiar al hombre de hoy hacia la senda de la autoformación, de modo que un mayor nivel cultural ofrezca a su vez a las personas con interés nuevas y mejores perspectivas de renovación y adiestramiento. Las instituciones se limitan a dar consejo, a facilitar la proximidad con ciertos aspectos de la cultura, pero quien tiene que cultivarse es el propio individuo. Y sin esfuerzo, sin constancia, sin largas vigilias de lectura y estudio, nadie lo consigue.

Lo que el hombre contemporáneo necesita es la recuperación y el beneficio de ciertos valores olvidados, la serenidad reflexiva que ofrece la filosofía práctica bien llevada, el logro de un criterio de pensamiento que guíe sus acciones en sociedad y alguien —una mano amiga, a ser posible— que le mueva a la realización de todo aquello que puede hacer en bien propio y en beneficio de los demás.

Con el fin de disfrutar de las cosas buenas que tenemos a nuestro alcance —que no son menguadas, ni mucho menos— hemos de acercarnos al presente con decisión de mejorarnos y de mejorar nuestro entorno. Hemos de tener fe; fe en el ser humano al menos, y en nosotros mismos como parte del conjunto. Procuremos aprender con humildad, respetando al que sabe y conoce, asimilando enseñanzas teóricas y prácticas. Se trata de practicar en la sociedad del día a día una ética confeccionada a través del criterio y la formación. Deberemos aprender a conducirnos digna y correctamente en todos los aspectos de nuestra vida, procurando no dar malos ejemplos si podemos evitarlo.

La mayor necesidad del mundo actual se me antoja la práctica de una moral pura que abarque la mente y el corazón del ser humano; que englobe los pensamientos y sentimientos, puesto que si con el cerebro pensamos y planificamos, no es menos cierto que con el corazón sentimos, y generalmente lo que nos inclina a obrar bien es el sentimiento tamizado por la razón. Definiríamos la moral como el conocimiento de lo que se debe o no hacer en razón a la inteligencia.

De otra parte, nos tememos que el hombre adolece en general de valores positivos y de la indispensable dosis de bondad. Parece como si nos diese vergÁ¼enza confesar bondades propias y ajenas o hablar de cómo llegar a ser buenos en mayor medida. Estamos viviendo un momento histórico sin precedentes, plagado de conflictos y anhelante de paz y regeneración. De la misma manera que el hombre, tras profundos estudios y progresos técnicos, ha producido avances alucinantes e impensados en los campos de la ciencia y la técnica, es necesario que nos preocupemos algo más de aprender a reciclar el odio, la envidia, los egoísmos, en valores productivos y sedantes como el respeto, el amor, la generosidad, la nobleza y la entrega. Avanzamos en ciencia y tecnología, y por ello debemos felicitarnos, pero descuidamos de manera torpe nuestro capital más preciado. Como escribió Labrouse, «no es menester ser sabio para saber de qué modo se debe obrar; basta ser bueno». Acerquémonos a la filosofía cotidiana, leamos, eduquémonos. Y ante todo, pensemos que nuestra ilusión por mejorar puede mover en positivo la voluntad de nuestros semejantes.

.·.