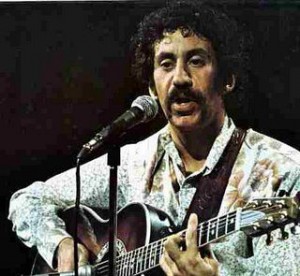

Jim Croce

En Lima le dieron su primera chance para agarrar su guitarra y cantar lo que quisiera. Lima, Pennsylvania, conste en acta. Era un bar rural, un steak–house donde iban, no los diamantes en bruto, sino los brutos aspirando a llenarse de diamantes. El Jim los recibía con un cuentito previo a cada canción, una sonrisa híbrida mitad gnomo, mitad elfo y ganas de hacer de las suyas.

Eran los ’60, y la gente se bebía tres vasos de algo junto con un filete, por lo que el Jim pudo domar hasta a los parroquianos más chúcaros, siempre con una lista de canciones a la carta: blues, country, rock ‘n roll, folk y canciones de amor tiernas como las lechuguitas de los platos de ensalada. El aderezo eran las baladas medio subidas de tono que intercalaba en el menú. De sonrisa en sonrisa compuso casi tres mil canciones en ese periodo.

Con el marco del año ’68, él y su mujer, Ingrid, se fueron a Nueva York para grabar el primer álbum con Capitol Records; pero las promesas no eran comida y ahí andaban ambos, trajinando un total de trescientas mil millas, tocando en clubs y dando conciertos en el circuito universitario, donde solamente la música gratis pega bien. Los Croce vendieron todo para volverse, cabeza gacha y desilusión en las mangas, a Pennsylvania. Al Jim le dieron un camión para que lo trabajara y ladrillos para que levantara muros. Así pagaba las cuentas y se forjaba buen temple. Una guitarra se salvó de la venta para que, desde su asiento de cabina en el camión, pudiera componer canciones sobre sus amigos de los barcitos locales donde paraba al lado derecho del camino cuando iba, y del lado izquierdo cuando volvía.

La etapa de entrenamiento concluyó en los Setenta, con un encuentro con el guitarrista Maury Muehleisen, que tenía una cualidad etérea en los dedos. Su modo de tocar acompañaba más que perfectamente la música cotidiana y terrenal de Jim Croce. Entre el ’72 y el ’73, de repente, el Jimmy se volvió la locura de la gente. Le compraron tantos discos que estuvo como número uno de las listas durante todo el verano del ’73. Ahí entra Time in a Bottle, compuesto para su hijito A.J. Cuando comienza a sonar la canción, parece que el Jim Croce estuviera abriendo su billetera, esas de cuero genuino con capacidad para plata pero, sobre todo, para fotos y no fotos cualquiera, no. La foto. Esa de la mujer de su vida.

La guitarra del Maury le da una cualidad no terrenal a la voz del camionero y, otra vez, uno se imagina al Jim acercándose a un espejo ovalado para mirarse, darse vuelta y sentarse en cualquier sillón; luego pararse y sentarse al borde de la cama masticando un pedazo de bigote, pensando en ella. Un reloj por ahí hace tic tac tac tac tac, como si el tiempo se estuviese acabando de a poco, tan lentamente que alcanza para un solo tic… y así.

Terminado ese verano setentero, guitarrista y camionero tenían una agenda de acá a la China de presentaciones en vivo. Bad, Bad Leroy Brown era el éxito más reciente y estaba arrasando con todo. El Jim acabó de grabar el álbum I Got a Name y ocho días más tarde se embarcó en uno de esos aviones comerciales que parecen de juguete. Una hora después de un concierto en Louisiana, tomó el vuelo que debía dejarlo en Texas. A eso de las diez y media de la noche del 20 de septiembre, se dice que al piloto le dio un ataque al corazón. El avioncito chocó contra un árbol de pecanas; todos los pasajeros murieron instantáneamente. Que el Jim se muriera a los 30… eso sí que estuvo meaner than a junkyard dog, tal vez por eso Gino Vanelli le compuso Poor Happy Jimmy; y —es que esas muertes tan inútiles le despiertan a uno el dragón anclado en la tripa.