Tengo el recuerdo de cuando salía con prisas de la escuela de don Juan Hermoso. Aquella escuela de la leche en polvo, del queso americano y de los Ave María Purísima con el brazo en alto a la entrada y en la despedida. Salía con prisas, sin esperar a compañero alguno. Que lo mío era llegar a tiempo al programa de radio de todas las tardes en donde sonaba la música que tanto me atraía.

Me refugiaba en una silla –en el salón de losetas grises de la casa de la Isla Chica- con los codos apoyados en mi Telefunken de caja. Y ya no me importaba el alboroto que en la plazoleta se formaba: los timbres de las bicicletas que se lucían en improvisadas carreras; el voceador de caballas, que decía que las traía “vivitas y coleando”; las rifas de tebeos que se organizaban en las aceras; el campeonato de botones con sus primeras figuras, que ellas sí que eran galácticas; el juego de las bolas en el que reinaba “el butre”, que era el que más mandaba y que preparábamos rotándolo en saliva y tierra entremezclada; el muñeco gigantesco con su cuerpecillo de escalera dibujado en la arena húmeda para el disfrute de la lima; la billalda y las espadas; la tejoleta y en hilera las niñas que eran como virgencitas de plata; el aro de hierro que tan diestramente mi amigo Fernando Barranco manejaba; los caballos de caña de cañaveral; las pandorgas…

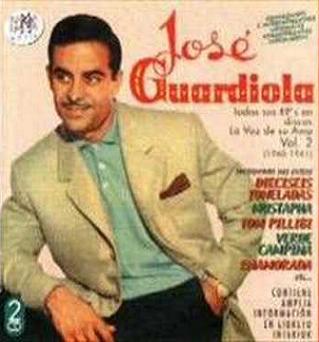

No me importaba el alboroto que en la plazoleta se formaba. Tan sólo quería mi música. Aquella primera música que yo escuchaba pegado a mi Telefunken de caja. Aquel enigmático Sixteen tons que JOSÁ‰ GUARDIOLA cantaba.